齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 李静 路董萌 北京报道

岳南刚发完新书《看见三星堆》的快递,便匆忙赶到出版社赴约。面对镜头,他从口袋掏出一把梳子,理顺了头顶略显稀疏的头发,操着一口山东乡音问:“咋样?帅吗?”

63岁的岳南在交谈过程中时而严肃,时而搞怪,时而窜到展板前讲述一件文物的前世今生,转身又拿起洛阳铲演示。这副俏皮样儿,与他笔下厚重的考古文学实在对不上号:岳南的故事里,人们看到他写考古中国的严谨,而他的“野史”逸闻中,是敢说、敢写,特立独行的快意人生。

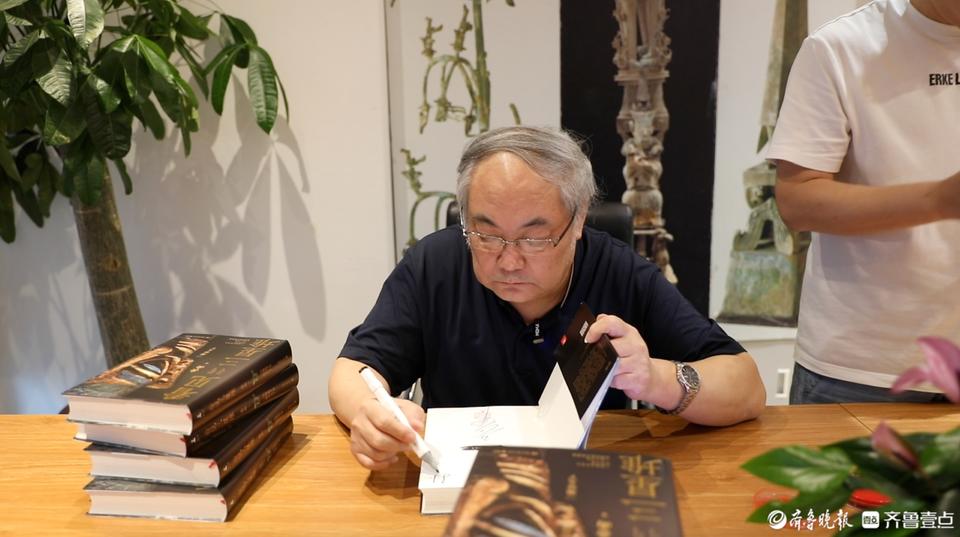

作家岳南

三星堆不是冷冰冰的器物

最近岳南一直忙于新书《看见三星堆》的宣推活动。北京的活动一结束,他匆忙回老家诸城,随即又赶往青岛与读者见面。

对新书,岳南直言,“从内容到设计、包装,我都很满意。”

岳南向记者讲他的新书《看见三星堆》

这不是岳南第一次“考古”三星堆。三星堆的发现、发掘,真正引起社会性轰动的是1986年夏天发现一、二号祭祀坑。“这样重大的历史发现,我一定要列入考古写作计划中。”2003年,他扎进三星堆半个月,挖出的故事写成《天赐王国·三星堆与金沙遗址惊世记》。

近几年,三星堆一、二号祭祀坑旁边又发现了六个祭祀坑并出土17000件文物,再次引起轰动。岳南必须要去,“世界为之颤抖,我的心也为之颤抖。”

不过,他没有在热度最高时动身,“等大家都走了,我去打扫战场”。他天生一股“张狂”的自信:“我知道我写的一定是最好的,最激动人心、最能打动读者的。”在三星堆待了半个月,他回到北京用半年时间补充十几万字,才有了如今的《看见三星堆》。

封面上写着:沉睡数千年,一醒惊天下。其中最难得的是一些首次公开的考古现场照片。“三星堆发掘的故事太多,出土的器物更是惊到世人,青铜大立人、青铜神坛、玉璋、玉璧等,几乎每一件文物很神奇。几代考古人员的心血和修复专家的努力,才让我们得以触摸三星堆的精神密码。”

“我不想谈到三星堆遗址,读者只会看到几件冰冷冷的无言的器物。”谈及初衷,岳南变得严肃。“我写的是三星堆近百年来的发现发掘过程,以及这个过程中各色人等为不同的利益与打算产生的纠葛与纷争,从另一个侧面揭示人性善恶与文化土壤中所带的基因。”

最初写作只是为了赚酒钱

熟悉岳南的人都知道,他爱喝点酒。而最初提笔写作,他坦言只是想“赚点酒钱”。

年少时考大学失利,他回乡种地,成了农民。但他从来没有放下读书与写作,还创办“钻天杨”文学社,在封闭的乡村为自己撬开一个窗口。

1981年,命运给了他一次转机,他参军入伍。1989年9月,27岁的他考上解放军艺术学院文学美术系文学创作专业,从济南走到了北京。

而写考古文学纯属偶然。那时比他高两级的莫言已经发表《透明的红萝卜》《红高粱》,而另一位学长李存葆也早就因《高山下的花环》多次获奖。

“当时没人写长篇考古文学。”1990年,在老师建议下,岳南另辟蹊径,开始写明十三陵定陵的发掘。他的想法很简单,“把书写好,出个名。但是调查后却发现考古是个严肃的话题。”《风雪定陵》出版后,在文学界与历史考古界引起不小的轰动。从那开始,岳南的写作走向了历史和考古方向。

他去写兵马俑时,博物馆馆长袁仲一犯嘀咕:“大概已经有两万个记者来这里写过了,你还能写出啥花样?”

岳南说:“即使全世界的人都来写兵马俑,我也不怕,因为兵马俑是属于我的。”馆长对这个年轻人的锐气打动,答应他住下并配合他采访调研,后来岳南写出《复活的军团·秦始皇陵兵马俑发现记》。

1996年,34岁的岳南从杂志社辞职,决定成为一名专职作家。“我好像天生跟别人不对付。”做出这个决定时,他虽要养家糊口,却没有顾虑太多,因为当时他已经出版五本书。“《风雪定陵》一年卖一万本,我能拿两万块钱稿费。”

岳南对着展板讲述文物背后的故事

就这样,他写考古文学30多年。一位熟悉他的媒体人评论他是考古与大众之间的“翻译家”,写的是最接地气的考古文学。

这些年,岳南认为自己的风格没有太多变化。“思想内核没变,只是文字或许更老练些。”

不过,出版社编辑康晓硕觉得,过去他情感宣泄比较多,现在更理性了。岳南打趣:“以前年轻气盛,现在都衰朽了,齿摇摇发苍苍。”

写历史不怕得罪人

去北京采访岳南之前,他发给记者此前在三星堆采访考古人员的采访提纲。其中有“三星堆一、二号祭祀坑的发掘过去30多年,为何突然想起在它周围勘探和试掘?”“原来是漏掉还是故意留存?”

很多问题,十分犀利,直面事实,揭示矛盾,以及考古工作中的痼疾。

四川大学考古系教授林向在其新书序言中写道:他关心的他认为应该写出来公之于众的事——哪怕有些事并不能得到当事人的喜欢,他是按照自己的价值观来评价这一连串事件的。

记者问他,不怕得罪人吗?

岳南直言不讳。“你干了这一行,就像干了战士一样。你到了考古现场,就要向前冲,就要去取得你想要的成果。”

写考古文学,他有自己的一把尺。“写作是有文化良知的,在褒贬中力求公正,为众人服之。”

记者在北京采访岳南

历史长河缓缓流淌,他勾勒出个人视角下的中华史版图。岳南已写作“考古中国”系列十余部,研究民国大师之《陈寅恪与傅斯年》等,还有长达二百万言的《南渡北归》三部曲。

四川大学教授霍巍评价:岳南的书,既像是在读文学作品,又像是在读历史著作,他的写法可谓两者皆通,文史并重。这不禁让人联想到司马迁的《史记》。

在岳南看来,《史记》的标杆性高度屹立不倒,对后学的影响至深且巨,如对一个事件的描写,时代背景与年月日、人物与事件本身的主体不能向壁虚构,必须是真实可靠的。

所以写《看见三星堆》遵循的也是这个写作规则,尽可能地通过多种原始资料和与事件相关人员的口述或笔录。“还原历史——我是努力去做了。知我罪我,付之悠悠 。”

封笔书已定,和时间赛跑

要理解岳南的文笔风格,就要去看他的性格。自在跳脱,大开大合,不掖不藏,他身上有种“野蛮生长”的蓬勃,带着一股快意恩仇的劲儿。

他常提起陈寅恪:无自由之思想,则无优美之文学。多年来,他虽受过很多桎梏,但思想一直自由鲜活。

在很多场合,岳南都表示讨厌“畅销书作家”的标签。但在采访过程中,岳南向编辑康晓硕问起《看见三星堆》的销量。康晓硕告诉他,已经加印两次,超过了预期的销量。

记者问他,在乎销量吗?岳南坦言:“当然在乎。但更在乎书本身的吸引力。”

岳南正在签书

岳南让康晓硕帮忙搬来他的“百宝箱”——考古系列、民国大师系列的两盒书。“这两盒已经超过我的骨灰盒了。”他还有一些必须要写的计划:中华文明探源工程、西域三十六国,以及文艺界大师系列。

他算了算,写作计划已经排到76岁。“假如76岁还活着,那么最后一本书就写写老家诸城——潍河两岸的灯火。现在精力不如从前了,慢慢来吧。”他说写完就此封笔。

一改此前滔滔不绝,岳南突然落寞。他感慨过去浪费了一些时间,诸师大没考上,回家当了农民。地大物博,黄河长江,他却去不了。但他旋即又释然了:“要是从高中毕业开始写的话,可能也写不了。正是我曾经经历了这些,我写出的东西才能与读者产生共鸣。那种痛苦与反思,对我的思想形成是有用的。”

要是再年轻10岁就好了。岳南说。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论