《钤阳新韵》学术评论与创作谈/文 朱鸿博

(一)学术评论

夫文章之道,贵在通变。《钤阳新韵》之作,深得古今相济之妙旨。其以传统辞赋为体,融现代科技为魂,实为当代地域文学书写之创新范式。试析其要:

一曰“意象系统的多维建构”。文本以“翡翠盘”喻山水形胜,“液态锂”拟产业新脉,将古典意象与现代科技符号进行有机嫁接,形成时空交叠的审美张力。此种书写策略暗合宇文所安“传统再造”理论,使地方性知识获得超时空表达。

二曰“韵律实验的当代转型”。作者巧妙化用传统骈偶句式,却注入高铁节奏、数据流等现代律动,形成“七言律句与工业节拍”的混响效果。这种声律创新恰如闻一多所言“戴着镣铐跳舞”,在格律框架中迸发现代性激情。

三曰“文化记忆的在地书写”。严嵩石桥与量子计算、夏布纹样与石墨烯结构形成互文对话,实践了皮埃尔·诺拉“记忆场”理论的当代转化,使地方成为连接传统与现代的活性介质。

(二)创作谈

拙作《钤阳新韵》乃尝试以古典诗性语言诠释现代性体验的微末实践。窃以为其价值或在三端:

首在“山水精神的当代重构”。尝试将仙女湖烟波与高铁轨道并置,非为简单比附,实欲探寻中国山水美学在工业时代的新表达。张岱年先生谓“文化如活水”,余深以为然,传统非化石而乃种子,惟落地当代方能萌新枝。

次在“技术诗学的本土探索”。锂电星河与宋应星墨痕相映,非徒意象游戏,实试图建立中国自己的技术美学话语。西方有海德格尔“诗意的栖居”,东方亦当有“栖居的诗意”,此间微意,愿就教于方家。

末在“地域书写的范式突破”。尝读段义孚《空间与地方》,深感地方书写须超越风情录模式。故以“钤阳”为镜,照见的不仅是赣西水土,更是传统中国向现代中国转型的缩影。所有意象经营,皆为实现这“小地方与大时代”的辩证。

(三)核心优点刍议

若言拙作尚有寸长,大抵在二端:

其一曰“复调叙事的实现”。通过湖光/天工/锂电/凌云四部曲,构建自然、历史、科技、生态的多声部对话,使城市形象呈现立体的美学维度。这种结构既承《诗经》分章遗意,又暗合巴赫金复调理论,使不同时空维度在文本中达成和谐共鸣。

其二曰“语言炼金术的实践”。尝试将科技术语(石墨烯、量子计算)进行诗化淬炼,使其既保持专业质感又获得审美张力。如“石墨烯发言‘我们绿,且导电’”句,既含科学精准性,又具诗性陌生化,或可视为对语言边界的某种探索。

此文诸多未臻处,尤待方家斧正。然私意以为,当代文学若欲开新境,或当如此在传统与现代、本土与全球间寻找辩证之道。诚如《文心雕龙》所言:“变则堪久,通则不乏。”惟守正出新,方得文脉真传。

题记

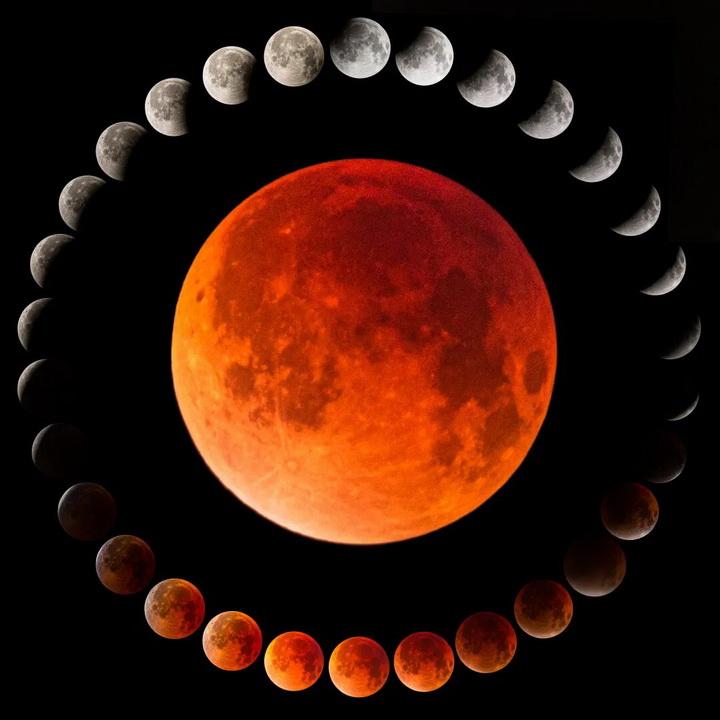

山河落笔,日月调色——钤阳大地正以高铁的速度,写下传统与现代共振的诗行。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论