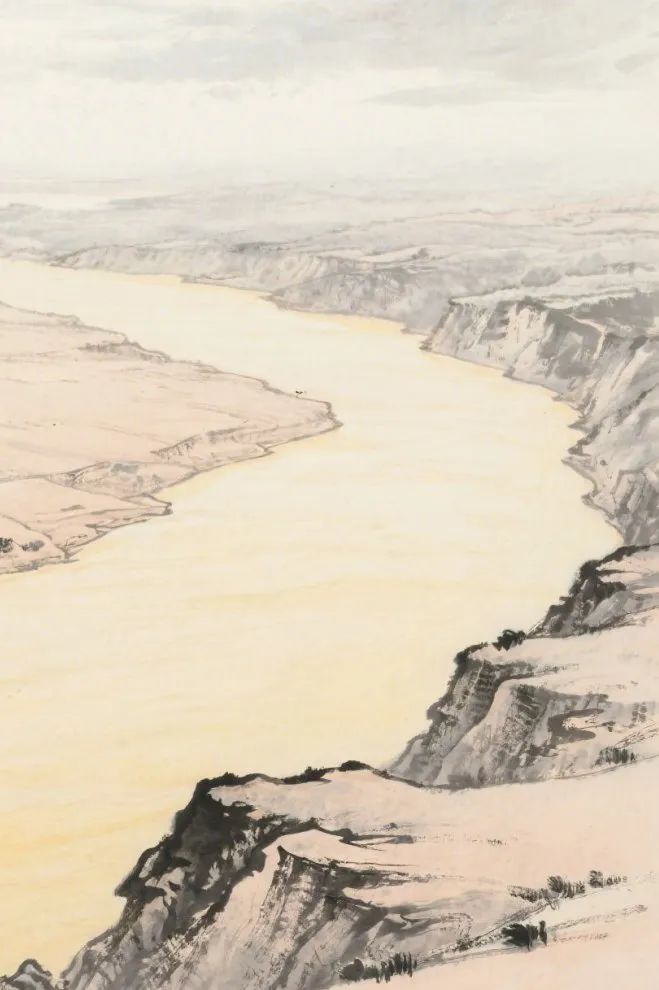

黄河文化

黄河是中华民族的母亲河,千百年来滋养华夏儿女,孕育出独特的文明精神特质,见证了中华民族多元一体格局的形成发展。探寻黄河文化起源、明晰其于世界文明与华夏文明中的地位价值,对推动黄河流域生态保护与高质量发展国家战略落地,助力全社会增强历史认知、坚定文化自信意义重大。

黄河文化历史探源

黄河文化是源于黄河流域且在此持续发展演进的物质与精神文化总和。其流域跨度广阔,发端于巴颜喀拉山北麓,涵盖青海等九省区,历史上因黄河改道,河北、天津及皖苏部分区域也受其浸润。黄河东西横跨我国,流域地势平坦、气候温润,为先民的生存、畜牧与农耕创造了优越条件。这些自然禀赋既为华夏文化发展筑牢物质根基,更推动文明交融、凝聚民族精神,成为中华文明融合共进的关键纽带。

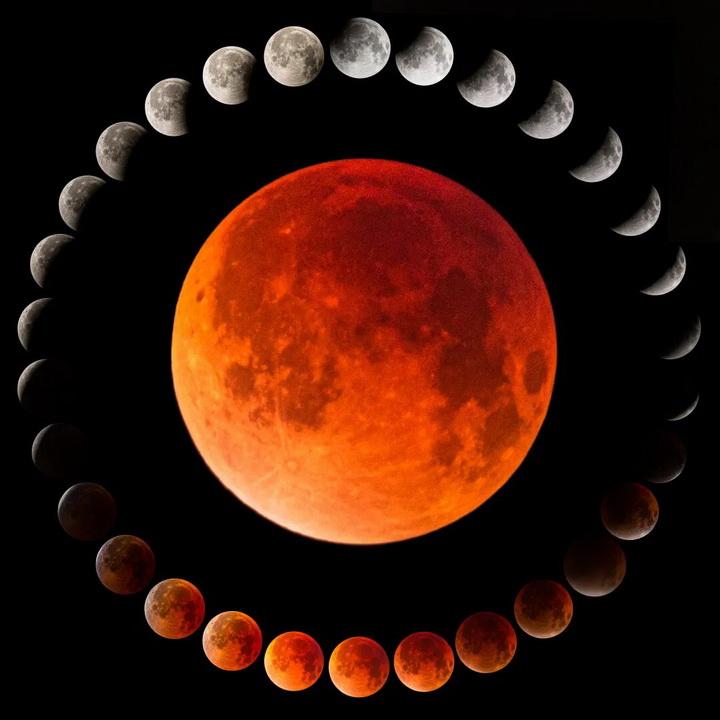

黄河文化在中华文明五千年历史中绽放夺目光彩。黄河流域产生了丰富的思想文化与科技成果。中华文明奠基之作《易经》《道德经》《诗经》《论语》《尚书》等典籍完成于此,形成了中华民族独特辩证的哲学思想。儒、墨、道、法、兵、农、纵横等诸家代表人物大多出生和活动于黄河流域,造就了春秋战国时百家争鸣的思想盛况。中国的四大发明——造纸术、活字印刷术、指南针、火药,均在这片黄河流域的土地上应运而生。同时,黄河流域也是文学艺术、天文历法、农田水利、器物制造等众多领域蓬勃发展的摇篮。这些领域的繁荣,共同谱写了中华民族勤劳勇敢、自强不息的辉煌历史篇章。

黄河文化在世界文明中的地位

黄河文化是中华文明传承至今的核心载体与鲜明标识。中华文明与古巴比伦、古埃及、古印度文明并称世界四大古文明,四者皆兴起于自然条件优越的河域:古巴比伦文明诞生于两河流域新月沃地,古埃及文明依托尼罗河下游而兴,古印度文明发轫于印度河与恒河流域,中华文明则植根于黄河流域。作为中华文明的核心构成,黄河文化始终占据主导地位,支撑并见证了华夏文明绵延不绝、历久弥新的发展轨迹。

如黄河流域的文字发展书写传承着中华文明,汉字体系的最早形式甲骨文最初发现于裴李岗文化贾湖遗址,并在殷墟时期延续发展成为成熟文字,记录着当时商代的阶级结构、社会形态和生产力水平。黄河流域的龟甲刻符奠定了后世汉字“六书”造字的基础,此处出土的金文、陶文、帛书、简书等也是传承中华文明的重要载体。世界其他较早产生的文化多数因为气候变化、灾害发生、河流断绝、族群更迭等原因而绝迹、失落或中断,只有黄河文化绵延赓续、历久弥新,为中华民族实现伟大复兴中国梦提供源源不断的精神动力。

黄河文化推动着世界文明的交流互鉴。据基因考古学研究,世界上所有的粟和黍都起源于中国北方的黄河流域,大约一万年前黄河流域先民开始栽培粟、黍,距今8000年开始向外传播农作技术,到3500年前向西传播到东欧地区、向南传播到了东南亚地区,这表明从史前开始,黄河流域就已经有与其他地区交流的迹象。从汉代张骞、甘英出使西域起,中华文明与希腊文明在中亚相遇,中国与远至地中海和印度洋的丝绸之路沿线国家、地区和民族建立了联系,黄河文化也开始踏上文明交流的旅程。中原地区丝绸、瓷器、典章制度以及医药、天象、宗教等书籍传入西域,西域的小麦、苜蓿、葡萄、乐舞杂技等传入中原。唐宋时期,唐都长安和宋都东京汴梁成为各国文化交流的聚集地,扎根于中原地带的黄河文化也在这一过程中潜移默化地影响到世界文明,促进了世界文化的交流融合。

黄河文化在华夏文明中的地位

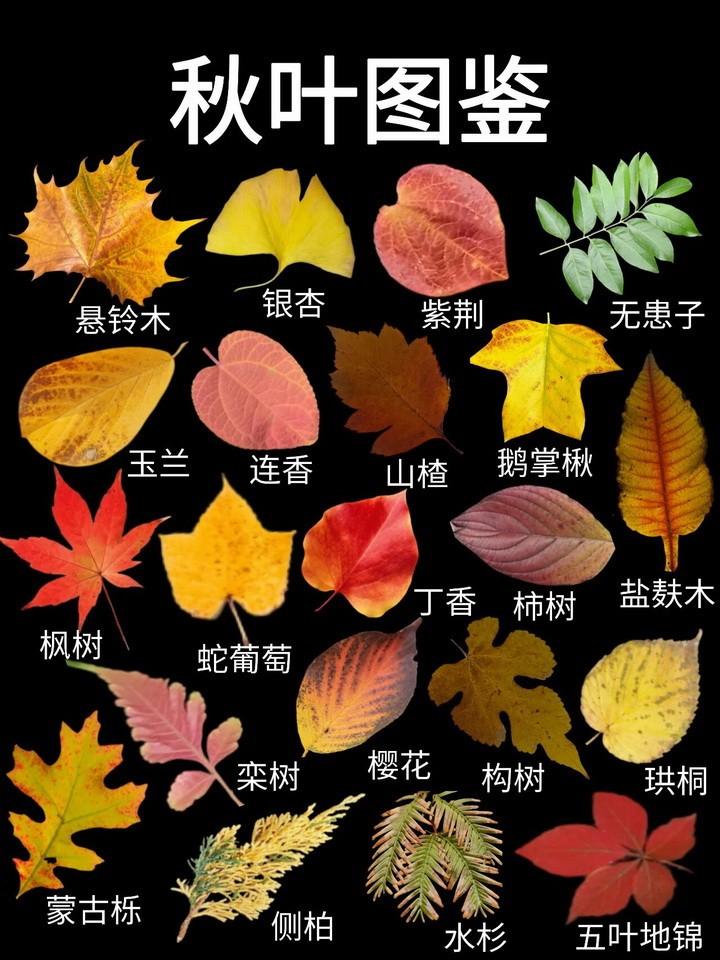

黄河文化是华夏文明集体记忆的深厚承载。其历史积淀深厚,中华传统文化与民俗多源于此,如窑洞民居、庙会、皮影、刺绣等传统技艺,以及元宵节、清明节等诞生于黄河流域农耕文明的传统节日与祭祀、走亲习俗。这些文化元素通过运河、人口迁徙、政治往来、商贸交流等途径,从黄河流域及中原辐射全国,形成既多元又共通的风俗体系。黄河文化已融入民族精神内核,成为海内外炎黄子孙的精神归宿。每年农历三月三,新郑黄帝故里拜祖大典作为根亲文化盛事,吸引华夏儿女溯源寻根,共同守护民族家国记忆。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论