在中国古代的农耕时期,对时间的精确掌握对生产生活极为关键,于是二十四节气应运而生,它如同一部时间指南,与黄河文化紧密相连。深入剖析二十四节气与黄河文化的内在联系,对于我们理解中国传统文化的精髓、农业发展的脉络以及人与自然和谐共生的关系,具有深远的意义。

二十四节气与黄河文化

起源发展

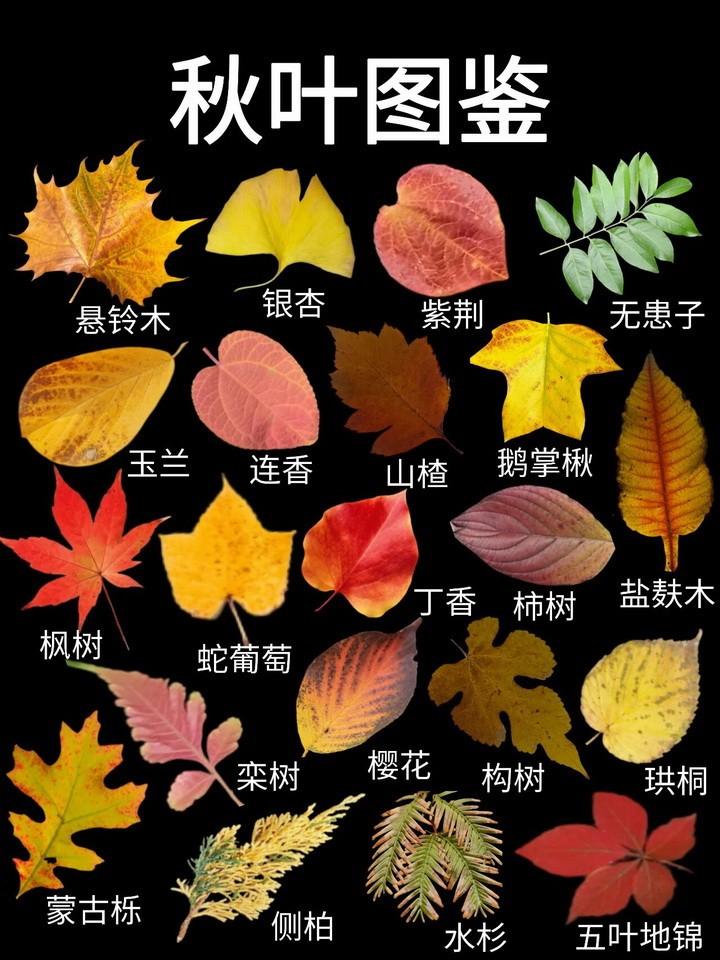

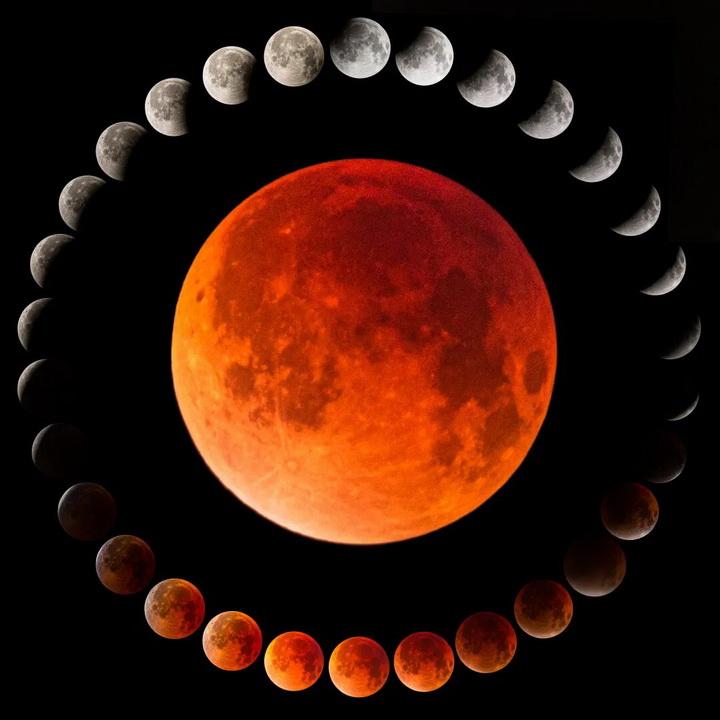

二十四节气是在黄河流域形成的时间认知体系。它是通过对天象、气温、降水以及物候的时序变化进行长期、细致的观察而制定出来的。

多项研究表明,黄河流域特有的地理环境和气候条件,为二十四节气的孕育提供了丰富的观测实例和实践基础。这一时间认知体系在传统农业生产中扮演了至关重要的指导角色,为农民筹划农事活动提供了精确的时间参照,同时,它也是中国传统历法体系及其相关实践活动中不可或缺的一个关键组成部分。

文化意义

二十四节气中蕴含着中国人对人与自然和谐共生的深刻哲理,是中国人民与自然相处智慧的结晶和创造力的展现。正如众多文化学者所阐述的,二十四节气彰显了中国人敬畏自然、遵循自然法则的生活理念。

在国际气象界,这一时间认知体系因其独特的科学性和实用性,被誉为“中国的第五大发明”,这充分证明了其在世界文化和科学领域的重要地位。

现代价值

虽然二十四节气最初主要适用于黄河中下游地区,但它对中国乃至世界的农耕文化和生活都产生了深远的影响。即使在现代社会,二十四节气依然发挥着重要作用。它与历史上衍生出来的杂节气,如九九、三伏、社、梅、时等,以及众多民俗节日,如春节、清明、端午、中秋、重阳等,共同构成了中华岁时节令文化。这种文化传承不仅丰富了人们的精神生活,也为中华民族的文化认同和凝聚力提供了坚实的基础。

2016年11月30日,中国二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这一举措标志着二十四节气作为中华民族的智慧结晶,得到了国际社会的广泛认可。它不仅是中国传统文化的瑰宝,也是全人类共同的文化财富。

结语

综上所述,二十四节气不仅是黄河流域独具特色的文化遗产,更是中华民族乃至全人类所共有的珍贵财富。

在历史上,它对农业生产和社会生活产生了极为重要的影响;而在现代社会,其文化意义与实用价值依然显著。未来的研究工作可以更进一步,深入探究二十四节气在现代社会中的传承与发展创新,寻找将其更好地融入当代生活的方式,让这一传统智慧在新的时代背景下展现出新的生机与活力。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论