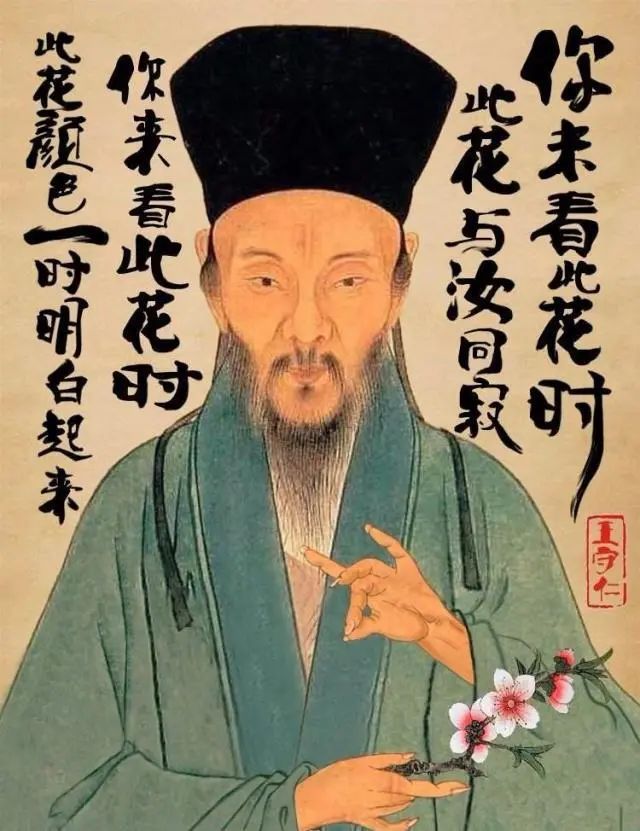

南京师范大学郦波教授曾说:“中国人,都应该读读王阳明。”

他是大明的护国柱石,以智谋平定叛乱;是官场中的清流,始终慎独修身;更是思想史上的巨人,一部《传习录》点亮后世五百年。

史学家黄宗羲评价:“阳明心学,为世人开了一条‘作圣之路’。”

今天,我们读王阳明,究竟在读什么?

答案或许就藏在他那句振聋发聩的箴言里:“人一旦开悟,便能战胜万般险阻。”

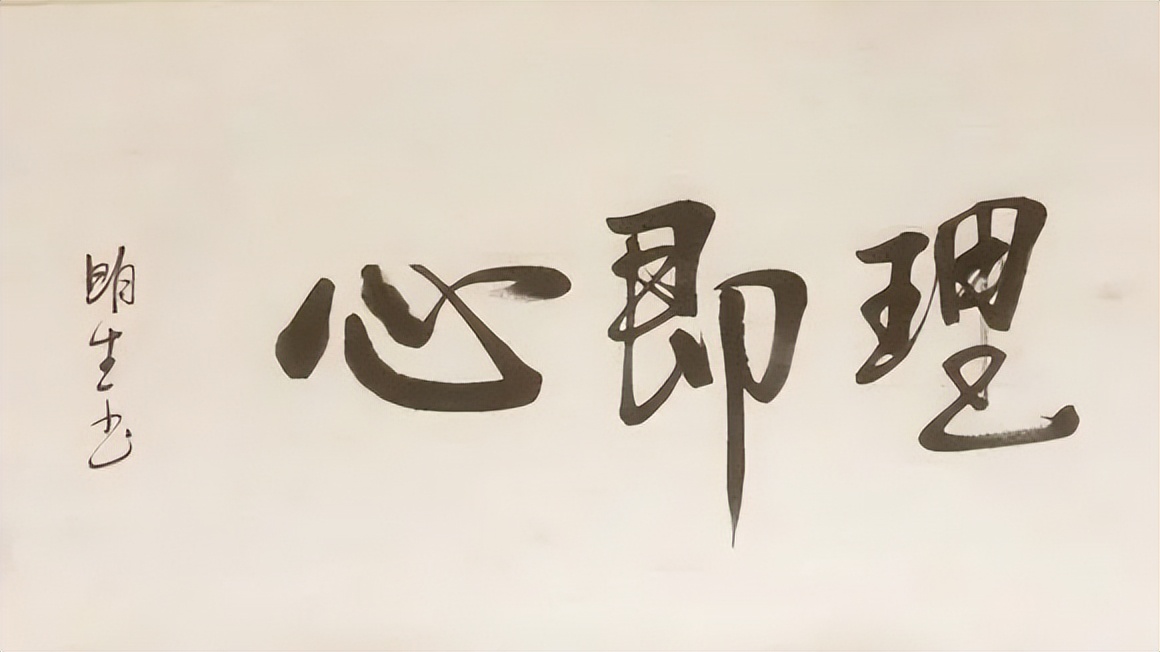

1. 心即理

王阳明提出“心即理”的观点,认为人心就是天理,不需要通过外物来认识天理。可能很多读者不太理解,老王以“向内求”和“向外求”举例:

其实别人的赞扬和批评和“我”没有多大关系,同一件事,积极的人看到好的一面就会夸我好,消极的人看到不合心意的一面就会诋毁我。他们的夸赞和批判都是他们自己内心对世界的投射。

兴知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求?

“向内求”:做一件事情前,问问自己做这件事我会喜欢我自己吗?还是为了讨好别人或是为了让别人觉得我厉害才做的这件事呢?

如果这事是我喜欢的,是我发自内心想做的,那我就是“向内求”。即使是我想帮助别人,那么别人感激与否也与我无关,就算别人不感谢我,我也不会觉得有损失,因为我是为了我自己。

但如果我是为了让别人觉得我厉害或是为了讨好别人,那么就是“向外求”。这时候你就会格外在乎别人对你的评价,因为你做这件事情不是为了自己,而是为了别人的评价。

2.格物致知

这四个字常常容易让我们误解,在于每一个字与现代汉语的含义都有一定的差异。

格,格其不正以为正,就是修正,改正的意思,把偏差的归于正途,错误的调整正确。

物,事也,这里并非我们客观世界的物质,而是与主观意识相关的一件件事。

格物合起来,也就是把我们主观意识出发而做的事归于正,也就是把每一件事都做对,都按照对的方式做,我们的思虑、认识也逃不过格物的范畴。

致,到也,去向,达到,这里更接近达到某个境界的意思。

知,良知,却非我们今天说的良知,而守仁先生说的良知更接近于道家的道,也就是天理,万物的规律,佛家的涅槃。如《天道》王志文饰演的丁元英所说:“神即道,道法自然,如来”,颇有相似之道。

致知,也就是认识体验到终极的道,并能所行不悖,这决定了致知不是口头的知道,不是纸面上的理解,而是身与心的知心合一。

格物致知,格物是修行,致知是修道。

这就需要我们去格物,要我们平时对于自己的思想、行动有一种灵明上的觉知,能过发现其中的偏差并纠正之,修行越深我们的良知也就越通透,可以继续指导我们更好地格物。

3.知行合一

4. 四句教

王阳明在晚年总结心学思想,提出了“四句教”:

无善无恶心之体

有善有恶意之动

知善知恶是良知

为善去恶是格物

这四句教表达了他对心、意、知、物等概念的理解,构建了一个从认知到实践的闭环系统。

所谓命运,不过是无数个“心念选择”的叠加。

王阳明少年时格竹七日无果,中年贬谪龙场九死一生,最终悟出:

“破山中贼易,破心中贼难。”

在当今这个浮躁的社会下,或许该重读这段话:

“若你总为外物所累,只因把‘自己’弄丢了。找回本心的那一刻,天地自会为你让路。”

当一个人开悟的时候,这世间已无难事!

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论