穷极一生,我们到底在追求什么?

“人这一生,究竟在追逐些什么?” 这是横亘在人类文明长河中的永恒哲学命题。它没有标准答案,却像一盏明灯,照亮每个人在不同人生阶段的选择与前行方向,最终都指向同一个核心 —— 为生命寻找独属于自己的意义。从满足本能需求到追寻精神共鸣,我们的追求交织成一张复杂却清晰的网,大致可归为四个维度,它们相互支撑,又随岁月流转动态变化。

一、基础之基:对 “安全感” 的本能坚守

安全感是人类一切追求的基石,源于我们作为生物的生存本能,藏在对 “不确定感” 的对抗里。毕竟,若连基本的生存保障都摇摇欲坠,更高层次的追求便无从谈起。

物质稳定是安全感的首要载体。我们努力工作,渴望一份能覆盖日常开销、支撑家庭运转的收入,希望拥有一处遮风挡雨的住所,默默积攒应对意外的储蓄。这并非对 “大富大贵” 的贪婪,而是为了避免因物质匮乏陷入无尽焦虑 —— 当疾病突袭、失业降临,不至于手足无措,让自己有底气直面生活的风浪。

健康存续则是安全感的核心内核。年轻时,我们或许总觉得身体经得起折腾,熬夜、暴饮暴食习以为常;可随着年岁增长,才逐渐读懂 “健康是 1,其余都是 0” 的深意。规律作息、坚持锻炼、定期体检,这些看似平凡的日常选择,本质上都是在守护 “有质量活着” 的权利,毕竟只有拥有健康,才能有精力去追逐梦想、陪伴家人。

环境可控是安全感的隐性支撑。小到整理出一间整洁有序的房间,在混乱中寻得片刻安宁;大到维系一段稳定和谐的人际关系,避免频繁的冲突与内耗;再到对职业方向的清晰规划,不随波逐流、盲目跟风 —— 这些都是为了在瞬息万变的世界里,为自己搭建一块 “能做主、可掌控” 的小天地,让心有处安放。

二、情感之暖:对 “连接与归属” 的深切渴望

人是社会性动物,孤独是刻在基因里的深层恐惧。很多时候,我们奔波追逐的不是冰冷的物质,而是关系中流淌的温度,是 “被需要”“被接纳” 的归属感。

亲密关系是情感世界的核心港湾。与爱人从青涩相伴到白发苍苍,在柴米油盐中相互扶持,在风雨坎坷中彼此慰藉;与父母从年少时的叛逆疏离,到成年后的理解感恩,学会倾听他们的唠叨,陪伴他们慢慢变老;与子女从孕育新生到目送他们远行,在陪伴中见证成长,在付出中收获温暖。这些紧密的联结,让我们摆脱 “孤身一人” 的漂泊感,明白 “家” 才是永恒的避风港。有人放弃大城市的高薪工作,回到小城守护年迈的父母;有人在事业上升期选择放缓脚步,陪伴孩子度过关键的成长阶段 —— 只因在他们心中,家人的笑容比任何名利都更珍贵。

社群认同是情感需求的重要补充。我们都渴望找到一群 “同频共振” 的人:可能是周末一起排练的乐队伙伴,在旋律中分享热爱;可能是投身公益的志愿者团队,为共同的目标携手努力;也可能是职场上相互支持的同事,在困境中彼此鼓励。当我们的想法被理解、兴趣被接纳、价值被认可时,孤独感便会悄然消散,取而代之的是 “我属于这里” 的踏实与安心。

三、自我之境:对 “价值感与成长” 的不懈探索

当生存需求得到满足、情感世界足够充盈,我们便会自然而然地向内探索,追问 “我是谁”“我能成为什么样的人”“我的人生能创造什么价值”—— 这是自我实现的核心,也是许多人后半段人生的重要追求方向。

能力的突破是自我成长的直观体现。从职场新人到独当一面的业务骨干,从 “执行者” 到统筹全局的 “管理者”;从零开始学习一门手艺,比如退休后拿起画笔,在画布上勾勒心中的风景;或是克服性格弱点,让内向腼腆的自己站上讲台,完成一场流畅的公开演讲。每一次 “突破舒适区” 的尝试,每一次 “我能做得更好” 的证明,都会带来强烈的自我认可,让我们更清晰地看到自己的潜力。

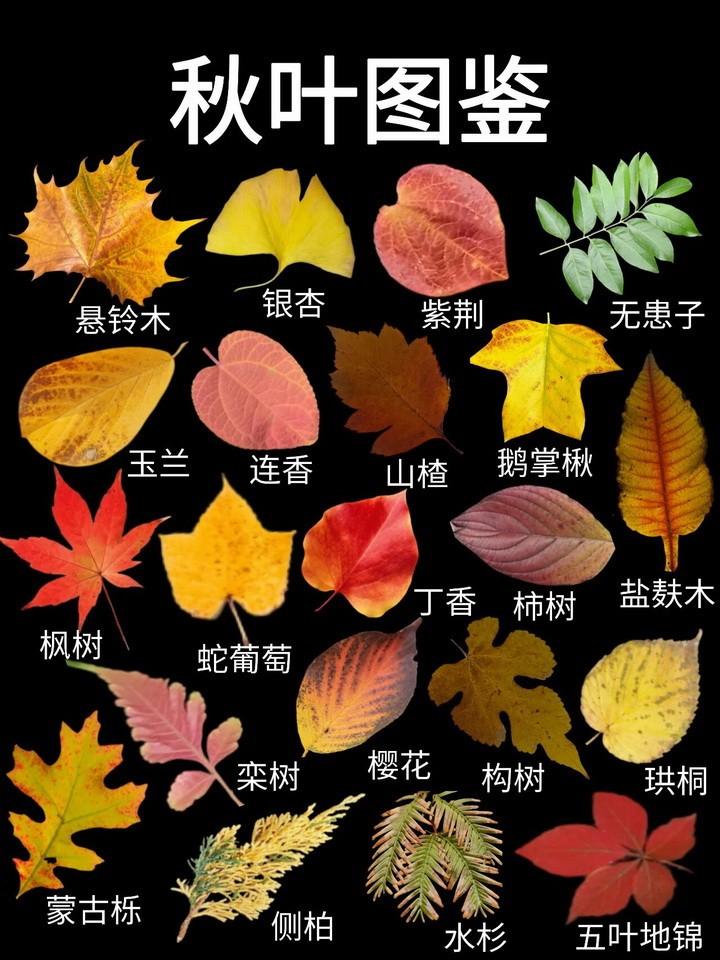

热爱的深耕是自我价值的重要载体。有人幸运地将兴趣变成事业,比如热爱写作的人坚持笔耕不辍,最终出版属于自己的书籍;痴迷植物的人精心打理花园,让每一株花草都绽放生机。也有人不追求 “成果”,只是单纯享受过程:每天清晨练一段书法,在笔墨间沉淀心绪;周末去山间徒步,在自然中释放压力。这些源于热爱的坚持,能让我们在琐碎平淡的生活中找到 “发光的时刻”,真切感受到 “活着的乐趣与意义”。

认知的拓展是自我提升的隐形动力。读一本颠覆固有认知的书籍,让思维跳出局限;去一个陌生的城市旅行,在不同的文化与风景中拓宽眼界;和不同行业的人交流,从多元视角理解世界。正如有人所说:“旅行不是为了打卡,而是为了回来后能更平和地面对生活。” 这种认知的升级,会让我们以更包容、更豁达的心态看待人生,也更深刻地认识自己。

四、超越之维:对 “更宏大意义” 的执着追寻

有些追求会跳出 “个人视角”,将目光投向他人、社会乃至更广阔的世界。这种超越个体的追求,能带来更持久、更深刻的 “人生意义感”,让我们在浩瀚天地间找到自己的坐标。

对他人的帮助是意义的微小起点。它未必是惊天动地的壮举,可能是医生在手术台前全力以赴救死扶伤,是老师在三尺讲台上传道授业解惑;也可能是普通人的日常善意:给街头的流浪动物递一份食物,帮邻居代收一份快递,在他人困境时说一句鼓励的话。这些看似微不足道的举动,却能让我们真切感受到 “我能让别人的生活更好一点”,从而确认自己存在的价值。

对群体的贡献是意义的升华。有人投身科研,日夜钻研,只为攻克某个关乎人类福祉的难题,比如研发治疗疑难杂症的药物、探索应对气候变化的方法;有人扎根基层,关注弱势群体的需求,为改善贫困地区的教育、医疗条件奔走忙碌。当我们为一个 “比个人利益更宏大的目标” 奋斗时,便会超越自身的喜怒哀乐,在为群体创造价值的过程中,找到 “比自己更重要的东西”。

对精神的传承是意义的永恒延续。作家用笔尖记录时代,留下能影响后人的思想与故事;匠人坚守初心,将濒临消失的传统手艺代代相传;父母以身作则,用善良、勇敢与责任,在孩子心中种下成长的种子。这种 “我的付出能被记住,我的精神能影响他人” 的传承,能让我们对抗 “生命终将消逝” 的恐惧,明白 “即使我不在了,有些东西依然会以另一种方式存在”。

结语:追求的本质,是找到属于自己的答案

其实,人生从没有 “正确的追求”,只有 “适合自己的追求”。有人一辈子守着家人,做好一份安稳的工作,在平淡的小日子里收获圆满;有人一生都在 “折腾”,不断尝试新行业、挑战新领域,在冒险与突破中感受生命的热烈;也有人在不同阶段调整追求的方向 —— 年轻时一心追逐事业,中年后回归家庭,年老时专注守护健康。

重要的不是 “别人在追求什么”,而是我们在每一次选择中,都能坚定地告诉自己 “这是我想要的”。哪怕答案会变,哪怕过程中有遗憾,这种 “主动选择并承担后果” 的经历,本身就是人生意义的一部分。

或许,我们穷极一生追求的,从来不是某个固定不变的 “结果”,而是在漫长岁月里,不断确认:我认真活过,我真诚爱过,我努力奋斗过,回首过往时,能坦然说出一句 “这一辈子,值了”。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论