为什么我们“不信教”?因为华夏文明集宗教、哲学、科学于一体!

为什么不同的民族会有截然不同的文明和思维方式?为什么世界大多数民族都有某种宗教信仰,而中国人“不信”?

在文明进化的阶梯上,每个人、每个民族都处于不同的位置,有不同的视野与思维方式。这也决定了各个民族独特的文化传统与信仰方式。

比如,欧洲本来自然资源相对贫乏,并以狩猎生活方式为主,这种早期的生活环境与习俗决定了这里的人口富有攻击性的性格特征,对暴力习以为常并崇尚战争与强权。其使用的语言文字大体上属于简单的直线型体系,偏于具体性思维,少有冥想、自省、修身养性的倾向。

这样一个层次的文明体系即使技术上达到了星际旅行的程度,也依然会处于文明进化阶梯上较低的层次,对“万物归宗”、“天人合一”这些贯穿宇宙万物的自然规律缺乏真正的理解,因而不仅惯于并深深依赖各种形式的奴隶制,自己也注定会被技术、机器所奴役,从而严重阻碍文明的进化进程。而无论是以枷锁的方式还是以强权、知识、财富、机器、技术等方式,一切形式的“奴役”都有一个共同的本质特征:使人严重依赖这些身外物而走向歧途。当这些身外物成为人一生追求的主要目标时,人类就走向退化、甚至自我毁灭。

适应这些民族特性,也诞生了一种相应的宗教文化体系,基于一个与人类特性相似的“神”/“上帝”为中心的宗教信仰,通过简单的宗教教化、严厉的道德戒律提升这类族群的文明进化层次。

再比如,印度次大陆的气候和地理环境为这个区域的人口提供了丰富的自然资源与环境、千奇百怪的物种,让人可终年进入森林及周围的大自然中隐居、冥想、禅坐、修炼。适合这个地区大部分人口、相对系统的宗教信仰体系被传授,从瑜伽、吠檀多、耆那教的知识论,到佛教的哲学-社会-科学体系、怛特罗等等。

但印度社会等级森严的种姓等级制度及其滥用显示,缺乏真正的“万物归宗”智慧,宗教信仰不仅流于形式,也极易被占据社会等级最高层的神职人员滥用,成为其敛财、控制社会人口身心的强大工具。这正是佛教在印度崛起的社会背景——当时,印度社会的方方面面完全由婆罗门祭司阶层垄断控制,种姓制度成为社会不公与苦难之源,印度教本身也堕落成世俗迷信,为了个人私利、取悦于神灵而把人畜焚烧活祭的现象十分普遍。

在这种社会及文化环境下,释迦穆尼佛实际上发起了一场宗教及社会革命,致力于打破依靠家庭出身的社会不公禁锢,把被婆罗门祭司特权阶层垄断的智慧精髓大众化、传授给所有阶层,破除活祭人畜等野蛮无知的迷信活动和社会风气,倡导宇宙法则(佛法)面前人人平等,创立一个没有阶级差别、不分高低贵贱的社会模式,并呼吁人应通过自己的理性思辨判别真理与谬误,而不是迷信、盲信。这也是为什么佛教后来在印度本土遭遇全面围剿的原因。二十世纪以来,印度教内部一些主流势力的纳粹法西斯化也表明,盲信下的宗教信仰极易被社会统治权力精英利用,挟持整个社会走向歧途。

与世界其他主要文化体系及民族相比,表面上看,华夏文明似乎没有正统意义上的“宗教”传统。但衡量一个民族是否有“宗教信仰”的标准并不在于能否在其中搜寻到一个“神”或“上帝”的名字,而更应看这个文明体系中是否存在一个终极原则:“万物归宗”。

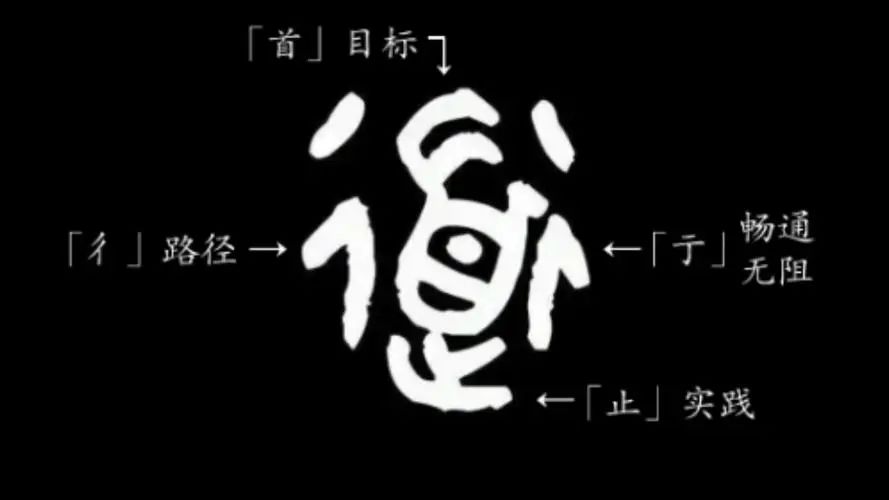

作为全息密码载体的汉字可以帮助我们领悟这个问题的本质。如“宗教”这个概念 — 汉字的“宗”有“最高、源头、祖先” 等含义。从其本意讲,“宗教”就是最高智慧,来自生命本源、文明之根。

从这个层次上看,华夏民族完全拥有一套真正而独特的宗教体系,不同于那些常规模式的“宗教”,而是以高度抽象类比、象征暗喻的方式成形,并通过语言文字的日常使用与实践、通过《易》等经书典籍的传承、丹术、中华医学及天文历法、术数、乐律、衣食住行等文明要素的承载而烙刻于社会及民族的意识中。中国人不信正统意义上的“宗教”,是因为华夏文明集宗教、科学、哲学于一体。

首先,我们的母语汉字本身就是宇宙与生命奥秘的密码式载体,融宗教、科学、哲学于一体。“汉字”,并不是“汉朝”之“汉”,而是“星汉”、“天汉”之汉。华夏文明源自超越时空界限的和谐宇宙、来自浩瀚的星辰大海,其智慧精髓是实实在在的“天学”,具有超越地球三维空间及其所属知识框架局限的特征。我们的往圣先贤们深谙贯穿宇宙万物的自然规律,可察无形可听无声,拥有超越地球时空局限的能力。《易》、华夏丹术、阴阳、五行、八卦、中华医学等文明精髓智慧难以被西方主宰知识结构的现代科学解释,正因为此。

生存在一个二维世界平面纸上的小扁虫,是不可能想像一个三维世界的存在、更不必说要它去理解、研究出三维空间中的一切奥秘。同样,来自超越时空界限的宇宙智慧也不会被地球上以三维空间、四维时空为框架的现代科学想像或研究出真正奥秘,因为这一切不是靠地球现有的科学知识体系所能达到的高度。

以植物种子为例,熟知某特定种子生长的自然土壤、湿度、温度等属性,一名植物学家或经验丰富的农民大体上就会知道它将会开什么花、结什么果、有什么效用,而没有必要经过年复一年的千百次反复试验、踏遍地球每一寸土地去验证、才最终得出一个并不确切的有限认知。如今许多人喜好把后者称为“先进”的科学知识,而将前者称为“伪科学”、“迷信”——因为他们说不出,也没有足够的能力去理解,为什么你一见这颗种子,还没有见到未来开花、结果,怎么就会不假思索地一语道出、一眼看穿一切。于是你被贴上“迷信”、“伪科学” 的标签。二维空间平面纸上的小扁虫就是以这样的思维方式与视角去看三维世界,三维世界的人类也同样以如此的思维方式与视角去看多维时空的一切。

汉语常被忽略的一个重要的显著特征,是没有时态,动词无需进行任何僵硬繁琐的时态变化,而只需少数几个表达时间的用词组合即可清晰表达其意,有效而快捷。为什么会是这样?这个语言特征实际上显示了汉语作为宇宙法则的自然载体这一属性。

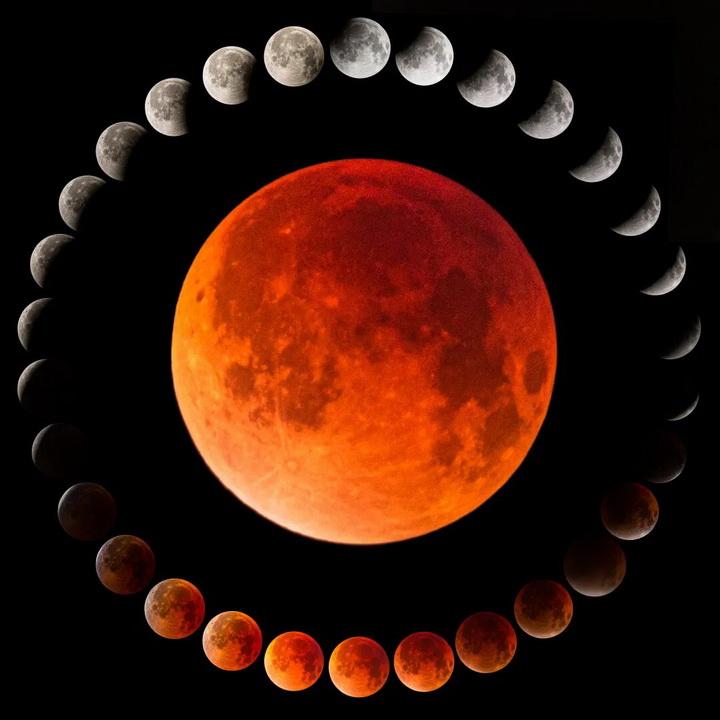

时间并不是生命和宇宙的本质,而只是存在于一定维度框架内的特定物质世界的一种现象。在时空一体化的无穷维度上,时间不再有过去、现在、将来之分,这也是为什么在这个状态下可以“预知未来”或“重现过去”——这些能力并不是“奇迹”或“特异”,而是我们与生俱来被赋予的内在潜能。

在古代,汉语中的“宇宙”是两个概念的组合:宇为空间维度,宙为时间维度,庄子讲“四方上下为宇,古往今来为宙”;墨家传授“宇,弥异所也”、“久,弥异时也”,都是在传授一个宇宙真相:“时”与“空”(宇-宙)是一个连续而统一的整体,不可分离。

汉字载道,一个典范就是“道”这个汉字本身。“道”在华夏的文化、社会、日常生活中无处不在。华夏文明之“道”是一个终极原则,既无声无形又拥有无所不在的超意识,是一切生命之源、万物存在之根、贯穿万物运行规律与“德”之本,它本身无始无终,又是引领万物自始至终的生育化进程与万物的归宿;它永恒存在又无限运动于万物之中,是万物运动的媒介并赋予万物各自的生命规律。印度教取其一部,称之为“梵门”;佛教取其一部,称之为“本初佛”;古希腊人取其一部,称之为“逻辑”、“自然法”;基督教取其一部,称之为“上帝”;伊斯兰教取其一部,称之为“真主”…… 万教归宗,万法归一,道在其中。

知“道”者无需万事巨细都要各个过目即可明察一切,也无需把自己埋葬在繁琐低效的现代“科学研究方法”的三维框架内而能深谙自然与生命奥秘。圣者依大易之道可明天下事、知万物始终生灭、社会沉浮存亡,据此运筹于帷幄。本原华夏文明本来无需对灵魂、对生死、对鬼神等自然与生命现象及理念附加过多不必要的诠释体系。仓颉造字能让“天雨粟,鬼夜哭”,就已生动暗示了汉字具有揭示自然与生命奥秘的功能,以之为母语的华夏民族本来就拥有对生命、对自然,对宇宙万物的本质属性天然认知的能力。

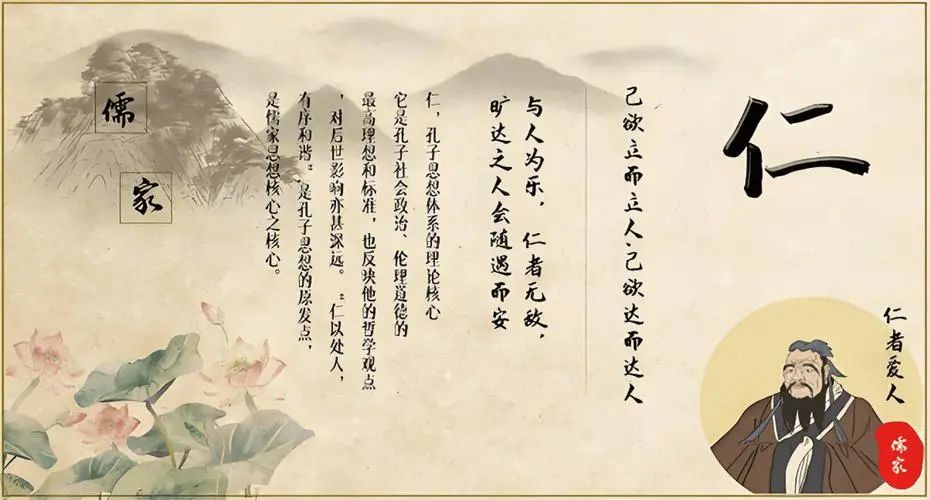

比如“性”与“命”。汉字中的“性”一字,由心+生/源头两部分组成。这里的“心”是灵魂/元神的居所,与“天”相连。人之所以成为“人”,正是因为源自“天”的本质属性,充分实现了这个人性的本质属性,就是道家的“真人”;孔子传授人性天赋,因而才有“性本善”之教。儒家的“仁”正是建立在这“天人合一”理念的基础上。

与“性”密切相关的一个概念是“命”。“命”字有多重含义,诸子百家也从各自不同的侧重点对之加以诠释。但无论是道家丹术大师们的“我命在我不在天”,还是儒家的“天命”/“天法”观,表面上看似截然不同,实际上传授的本质都含有“命”与“性”密不可分的一个属性:“命”中既包含天理/天法,也蕴藏每个人皆被赋予的生命潜力,如此也铸造了孔子等先贤们坚不可摧的“天命”信念与使命感,让他们见利思义、见危授命。孔子带弟子从卫国去陈国路经宋国时,遭桓魋带兵追杀。孔子一句“天生德于予,桓魋其如予何?”中显示的临危不惧的大勇,与他对生命本质的大知不无关联。

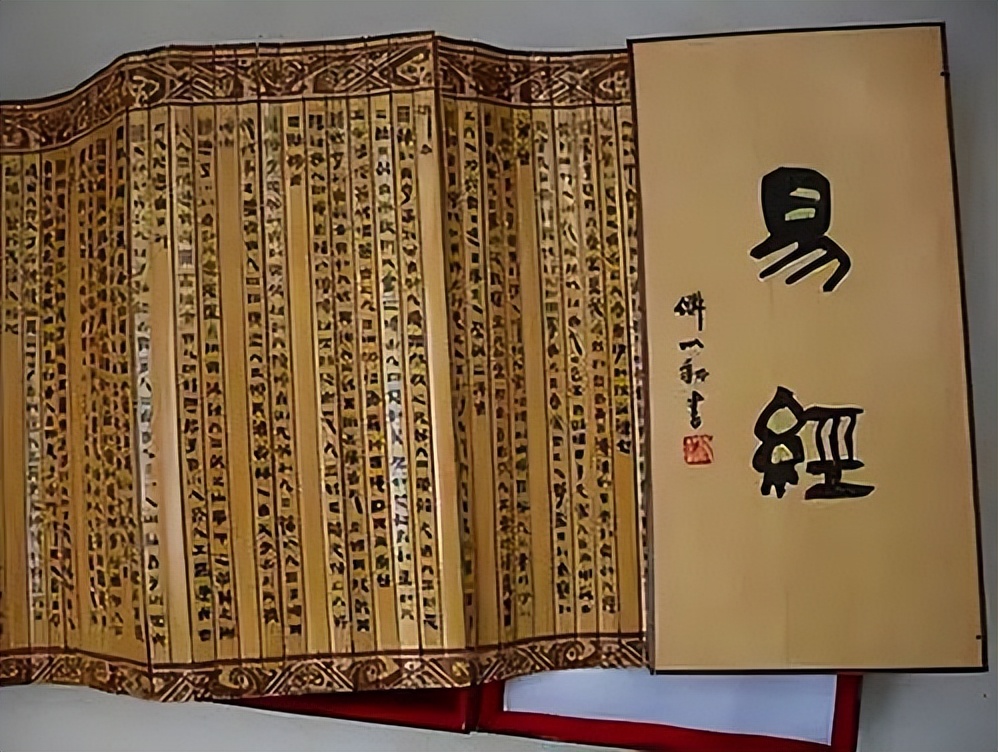

汉字之根、华夏文明之源《易》的每一卦也同样蕴藏全息智慧。如“震”卦的卦象代表一切运动、创生的开始;从现代科学的角度讲,这一卦也蕴藏创生的奥秘:能量波的振动频率被用于创生。“震”(雷、声音),作为创生的能量,也是一切声音与音乐的原型;而《易》之“离”卦则以双火代表人内在的智慧之光、灵魂/元神,“火”依据其所附而成形——这是对灵魂/元神的本质属性加以描述,即灵魂/元神本身是无形的、不被肉眼所见、借助外在的物质体而显像。

《易》承载的是全息宇宙智慧,根据每个人的思维倾向及进化层次,相应维度的知识也会因人而宜被揭示。如那些思维倾向于数学的,会从《易》中得到术数、信息学等层次上的智慧;那些倾向于生物、化学思维的,会被引导向基因学等生命科学领域、破解生命的基因密码;对那些有神秘主义、玄学倾向的,《易》会揭示丹术、生命科学、预测占卜等相应领域的奥秘;那些具有精神与哲学导向的,《易》则会成为他们的精神与哲学向导;对于那些语言天分更强的,《易》会为他们揭示语言、汉字符号中蕴藏的密码;那些要领导社会走向进步、完善的,《易》则为其传授修身养性、治国平天下之道......即中国人所说的“仁者见仁,智者见智”。

作为宇宙法则载体的汉字也在无形中深刻影响着华夏民族的思维方式。在诸民族中,华人往往以一些独特的思维能力而鹤立鸡群:对万物相连相通的自然法则拥有一种直接而天然的理解与感悟能力,能够快速认知贯穿于万物的矛盾统一性,善于在错综复杂而高度动态的演变中准确鉴别出发展模式与规律,在看似互不相干的一系列事物与现象中找到联系整体的无形纽带。

这使华夏作为一个民族与文明整体具有高度发达的社会意识及一系列相关的民族特性,如洞察人性、通情达理、开放包容、自我反省、克制、普世的心态等,并能超越自己的利益视点去理解和处理与其他民族之间的关系。华人也当属天然的哲学家——谦逊、中庸、克制、反省等这些哲学家的天然性格,崇尚和平与扶弱济贫的仁义之气,都与我们独特的民族性不无关联。华夏文明之根《易》则“因材施教”、确保我们民族每一个人都可各取所需、从中汲取适合自己的智慧与力量。

没有哲学与科学的宗教只是虚无缥缈的空中楼阁;没有宗教与科学的哲学最终也必然走向空洞的自我辩论娱乐;而没有宗教与哲学的科学只会把自己禁锢在知识阶梯的底层而永远难以解开生命与宇宙的真正奥秘——如同永远爬不到山顶而只能在山脚或半山腰观看世界。

融宗教、哲学、科学于一体,如此构成华夏文明的一大显著特征。另一个显著特性,是基于这种文明体系而成熟完备的治国之术、系统完整地提供人类社会生活导向的哲学体系、一整套健全的道德准则及政治理念与实践规范,以协调社会中人与人之间的关系、确保个人与社会之间的良好互动与健全发展。这一切成为华夏文明相对成熟而高度发达的文明标志。

作为一个社会人,内、外谐和发展、内在的智慧与外在的行动一体化,才能充分发挥人的潜力、实现人的真正价值。华夏文明对这一点十分强调,自古就一直把内外一体化的健全人格与智慧要求作为不可分割的一整体,“内圣外王”的理想深深烙刻在华人的思维意识与文化基因中。《易》的每一卦都体现了这个文明原则。华夏文明黄帝的“抱道执度”、庄子的“内圣外王”、儒家的“修身齐家治国平天下”等,都是对这个传统理念的精辟浓缩,也都与华夏的“万物归宗”、“天人合一”理念不可分割,即庄子诠释的“圣有所生,王有所成,皆原于一”,“配神明,醇天地,育万物,和天下,泽及百姓。”(《庄子·天下篇》)

华夏民族之所以被许多学者归类为世上唯一的一个“非宗教”文化主体的主要文明体系,并不是因为我们没有宗教哲学或宗教,而是我们民族不需要诉诸一个“神”之类的外在力量去督促激励自己、去下达一个道德上的戒律才能步入文明进化之旅。这就如同一个成年人并不需要一个儿童玩具或教材去辅助自己认知世界,或依靠被父母管教学习日常的生活行为准则才可长大成人。

因种种原因,而今我们已基本失去超越地球三维空间/四维时空而知“道”的天然能力。道与德不可分割,无道不德,失去了知“道”的天然能力,就失去了“德”的心脏与根基,最终只能求助于仁义礼。而当这一切也丧尽时,就必须“求诸野”,最终唤醒知“道”的认知力。

但“诸野”在哪里?

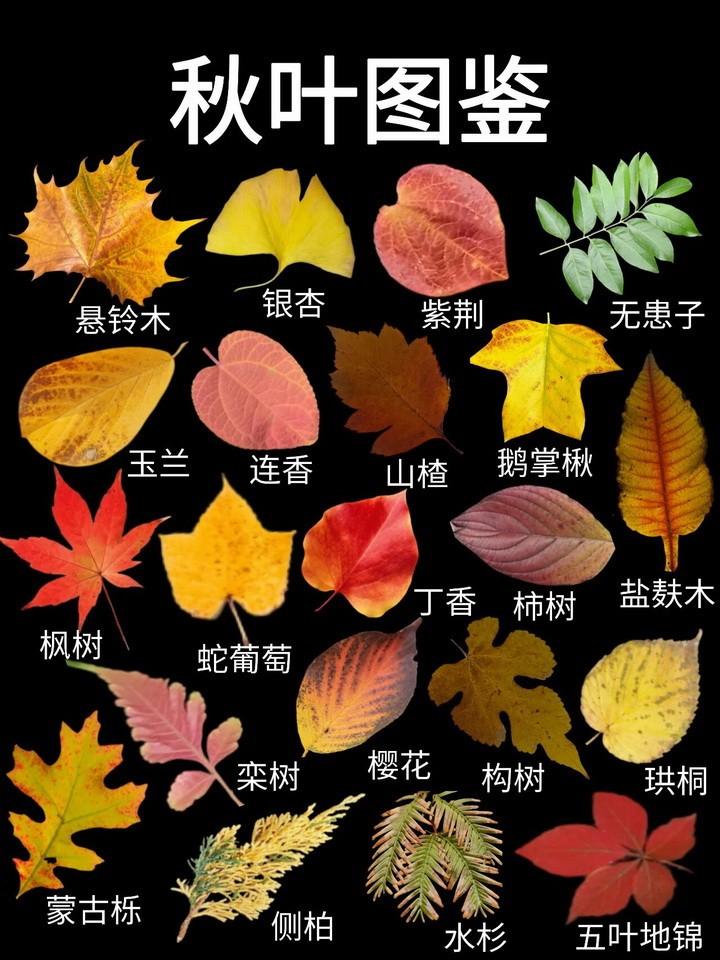

既然大易之道贯穿大千世界万物,那也意味着处处皆“诸野”——大自然的一草一木、被长期埋没或流散世界四方的民间承传、往圣先贤的教诲......所有这一切都是我们这个时代的“诸野”。只要我们以谦卑之心、海纳百川的胸怀、拒绝一切人设框架局限的自然超然去探求,智慧之光必将照亮我们的前行之路。这是华夏民族全面复兴并进一步升华不可或缺的灵魂内核与精神根基!华龙 国士之风

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论