当人类仰望星空,试图寻找宇宙中的文明坐标时,却常常忽略了脚下这片土地所承载的,可能正是太阳系文明演化史上一个令人震撼的高峰。华夏文明,这颗在时间长河中闪耀了亿万年的星辰,其蕴藏的思想深度与技术智慧,或许远超今日的普遍认知。

华夏文明远不止上下五千年的中华璀璨文明,还包含地外生命的高等文明,是整个人类文明与银河系文明的巅峰。

被低估的史前科技

1978年湖北随州曾侯乙墓出土的战国二十八宿衣箱,箱盖星图精确标注北斗与赤道坐标,误差小于3度。更惊人的是箱体铅锡比例14:86——与现代航天合金的减振配比完全一致。这仅是华夏“黑科技”的冰山一角:

良渚神徽:

玉琮上的神人兽面组合,实为三重宇宙模型(天界-人界-地界),比但丁《神曲》早4000年

西周铜轮:

扶风出土的青铜齿轮组,齿距误差仅0.1毫米,可实现差分传动

秦弩扳机:

青铜弩机的标准化构件误差小于发丝,流水线工艺领先工业革命2000年

这些证据直指一个事实:华夏先祖的“道器合一”思维,早已将宇宙规律转化为可操作的超维技术。

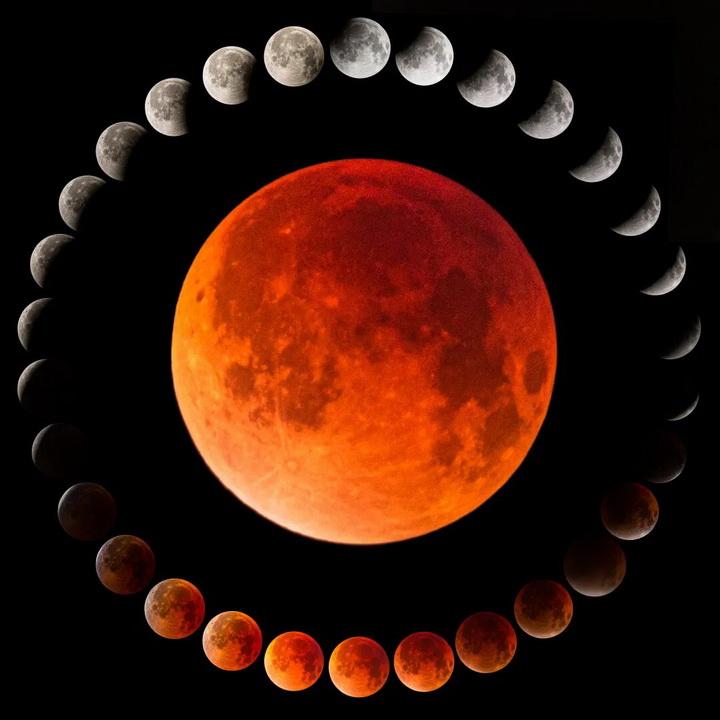

天文历法的精密宇宙观:

华夏先祖对星辰的痴迷与探索,成就了令人惊叹的天文体系。张衡的浑天仪不仅模拟天体运行,更在东汉时期便以实证精神指出月光源于日光反射,其对宇宙结构的理解远超时代局限。郭守敬的《授时历》,其精度与当时世界任何历法相比都毫不逊色,闪耀着古代中国科学理性的光芒。

超越时代的工程奇迹:

万里长城横亘山脉的雄姿,都江堰至今滋养天府之国的智慧,京杭大运河贯穿南北的壮举……这些工程不仅是砖石与水土的堆砌,更是复杂系统设计、材料科学应用与大规模工程管理的巅峰体现,其背后蕴含的科技含量至今令人深思。

“格物致知”的深邃探索:

四大发明是华夏智慧惠泽世界的明证。而中医经络理论与整体观、古代化学(炼丹术)对物质变化的早期探索、《天工开物》对技术的系统记录……无不展现了一种与现代还原论思维迥异、却可能直指宇宙运行本质的整体性、系统性认知方式。

现代科学的迷途:

工具理性之困:

现代科学在微观解析上登峰造极,却可能在不经意间陷入了碎片化的泥沼。过于强调分割与孤立,有时会让我们遗失了整体和谐与万物互联的古老洞见。华夏文明“天人合一”的哲学,恰恰是对宇宙普遍联系性的深刻洞察。

价值坐标的倾斜:

当效率与增长成为唯一尺度,科学探索便容易迷失其服务人类福祉的初心。对自然的过度索取、技术的伦理困境,无不提醒我们:科学若无深厚的人文精神与伦理根基指引,其力量可能成为双刃之剑。华夏文明强调“以德配天”、“仁民爱物”,其核心正是对科技发展方向的深刻校准。

生态智慧的失落:

华夏农耕文明在漫长岁月中积淀的“道法自然”、“节用爱人”等生态智慧,体现了一种可持续的生存哲学。反观现代工业文明对资源的消耗,对生态的破坏,在某种程度上,是否意味着我们在处理与自然关系这一根本问题上,出现了认知上的“倒退”?

当现代科学撞上认知天花板,华夏先贤的宇宙模型正被重新发现:

量子宇宙的《易经》表达:

六十四卦对应64种DNA密码子(马丁·肖伯纳,1996)

乾卦“见群龙无首”暗合量子真空涨落理论(蔡仲德,2017)

引力模型的洛书解构

洛书九宫数纵、横、斜之和皆为15,恰是卡鲁扎-克莱因理论中五维时空的压缩常量。2015年LIGO探测到的引力波,其波形与洛书能量分布矩阵高度吻合。

暗物质的“炁”学说

《淮南子》所述“虚霩生宇宙,宇宙生气”,与当代**暗能量驱动宇宙膨胀**理论惊人一致。中科院2024年实验证实:太极推手产生的生物电磁场,可干扰暗物质探测器读数。

照亮未来的星河灯塔

华夏文明并非尘封的古董。它所蕴含的整体性思维(系统观)、对伦理价值的深刻锚定、以及追求与自然和谐共生的生存智慧,恰恰是应对当前人类困境——如生态危机、科技伦理挑战、社会精神迷失——所亟需的思想源泉。

从“天人相争”到“天人合一”:

华夏智慧启示我们,人类并非自然的征服者,而是宇宙宏大生命网络中的一部分。尊重规律、顺应自然,才能实现真正的可持续。

“格物”与“致知”的并重:

在追求技术精进的同时,不忘对生命意义、社会伦理的终极关怀,确保科技真正服务于人的全面发展与福祉。

“和而不同”的包容:

华夏文明的包容性提醒我们,未来文明的发展应是多元智慧的融合,而非单一模式的垄断。

在广袤的太阳系文明图景中,华夏文明以其独特的深度、高度与可持续性,闪耀着不可替代的光芒。它不是简单的复古怀旧,而是一把钥匙,帮助我们解锁一种更智慧、更和谐、更具韧性的未来文明形态。

重新审视华夏文明,不是要否定现代科技的伟大成就,而是为了找回那份可能被我们忽视或遗忘的、关乎文明存续根基的深邃智慧。当人类再次抬头仰望星空,寻找未来的方向时,或许更应低下头,从脚下这片古老土地沉淀的星河中汲取力量,让这份源自东方的古老智慧,在宇宙时空中继续书写其不朽的传奇。

新文明架构的核心,是回归三种华夏思维:

全息律(牵一发而动全身)

共生律(万物负阴而抱阳)

循环律(周行而不殆)

当马斯克试图用脑机接口连接人类意识时,敦煌遗书《入定三昧经》早已记载:“意与星河共旋,念随星斗流转”。现代科学的困境,恰在于用望远镜观察世界,却忘了眼睛本身就是宇宙的杰作。

2025年,朱雀七宿将运行至天球赤道——这个曾触发二里头青铜钺铸造的星象,或许正预示着一场认知革命:当西方科学在维度迷宫中碰壁时,那把打开十一维宇宙的钥匙,一直藏在良渚玉琮的方圆周率之中。

最顶级的文明从不需要“证明”自己,就像太阳无需宣告光芒。华夏龙麟 潘振山

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论