作者李新伟,系中国社会科学院考古研究所考古学理论研究室主任、研究员,中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员

一万多年前,现代人已遍布世界各地,但只有少部分人群独立开始驯化野生作物,完成农业革命,开启文明进程。距今五千多年,其中更少的人群完成伟大文明的创立。将文明与协和万邦的政治理想、大一统的治理体系相互融合,构建多元一体的文明型国家,绵延五千多年,仍生机勃勃,如同少年,只有中国。

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,提出中华文明具有五个突出特性,即突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。中华文明五个突出特性的基因在五千多年前中华文明形成时期便已经开始孕育,成为最深远的中华文脉,也成为中国何以成为中国的根本原因。这些特性的形成,与中华文明独特的“多元一体”形成过程密切相关。考古学依据丰富的出土资料对这一进程的最新阐释,打破了古史记载的鸿蒙混沌,将追溯中华文脉和解读“文明中国”的时间轴线延伸至中华文明起源和形成时期。

万年农业起源孕育优秀文明基因

孕育我们文明的摇篮,山川壮丽,环境多元。中国地势如同三级巨大的阶梯,世界屋脊青藏高原倚天而立,为第一级;大兴安岭、太行山、巫山和湘西群山由东北绵延到西南,西为以黄土高原为核心的第二级;东为各大平原和丘陵组成的第三级。既以江河为经络,山脉为骨骼,浑然而为一体;又有千差万别的地理单元。既有高山、流沙阻隔,呈独立之势;又东南面向海洋、西北通达欧亚大陆腹心。中国人的祖先,钟天地之灵秀,得物华天宝,在辽阔的地理空间中,多元发展,再熔多元为一体,以成文明,以成中国。

2020年6月12日,仰韶文化博物馆里展出的展品“彩陶盆”。新华社记者 李安 摄

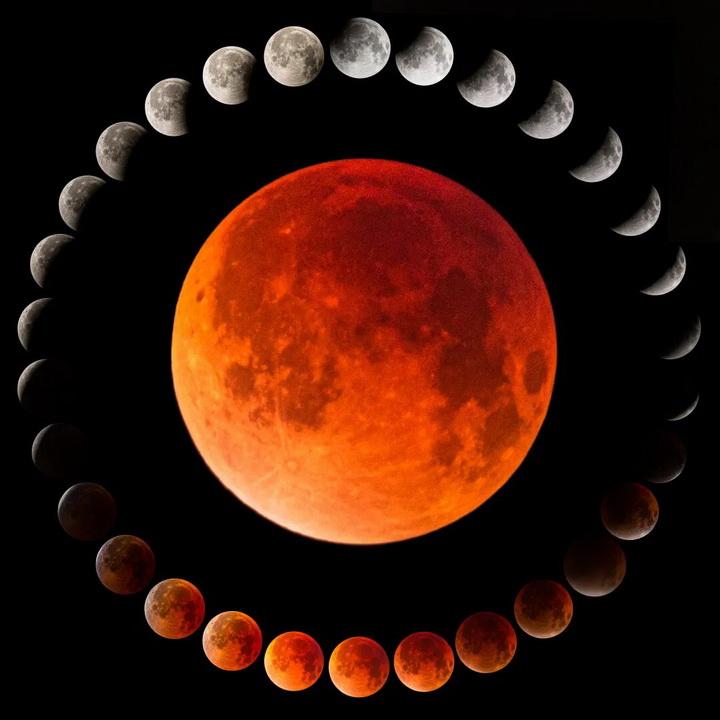

为掌握农时,中国先民仰观天文,俯察地理,在斗转星移、四季变化中,以独特的智慧,思考宇宙运行、万物繁育之奥秘。在距今近8000年的长江中游高庙文化精致白陶器上,出现精美繁缛的戳印图像,其最重要的主题是有巨大勾喙的神鸟。如此令人惊叹的白陶图像,表现的正是高庙文化时期的“天极宇宙观”,“天极宇宙观”的形成对中华文明的形成和早期发展有着极其重要的意义。

在对“天极宇宙观”的思考和对万物沟通转化的信仰中,先民们尝试以“天人合一”的理念沟通天地,协调自然和人类的关系,促进万物生长和社会繁荣,并酝酿着新的社会发展。

多元一体创生五千多年文明

距今6000至5000年,是中华文明形成的灿烂时期。各地普遍发生跨越式社会发展,形成众多“高于氏族部落的、稳定的独立的政治实体”——“古国”,如满天星斗,各放异彩,凸显了多元特色。

长江流域的凌家滩社会和西辽河流域的红山社会选择“宗教取向”的发展道路。在凌家滩遗址随葬品最丰富的大墓中,共有随葬品330件,包括玉器200件。凌家滩玉器多具有宇宙观内涵。其中,玉版上面刻画着复杂的图案:中心双重圆圈代表圜天,中心的八角星纹代表天极,玉版方形的轮廓象征大地。

2024年12月14日,“文明先锋——凌家滩文化玉器展”在故宫博物院文华殿开幕。图为展览现场的玉龟、玉版和玉签。图源:中新网

辽宁建平的牛河梁遗址群,为红山文化仪式活动中心。方圆50平方千米的范围内,遍布祭坛和积石冢。高等级墓葬中几乎只随葬玉器,均具有宗教内涵。墓主人明显属于掌握宗教权力的特殊阶层。

黄淮下游、以泰山为中心的山东和江苏北部,被称作“海岱”地区,此时期为大汶口文化早期。高等级墓葬即有超过100件随葬品。大汶口文化中晚期,形成规范的棺椁制度。随葬品摆放的位置因此也分为棺内身边、椁内和椁外等不同空间,提供了更为丰富的表达礼仪的空间,表现出明确的“礼制”特征。

仰韶文化进入庙底沟类型时期也取得显著社会发展。河南灵宝铸鼎原周围的系统聚落调查显示,该地区的聚落数量和总面积急剧增长,出现超大型遗址和区域聚落等级分化。

西坡遗址中心为广场,其四角各有一座大型半地穴房屋。西北角的房屋室内面积约200平方米,外有回廊,是当时最大的单体建筑。这些房屋的规模、装饰方式和重要位置均表明,它们应是举行大型公共活动的场所。但西坡大型墓葬中,并无奢华随葬品。很明显,庙底沟社会继承仰韶文化早期传统,选择了注重宗族整体团结和福祉的社会发展道路。

尤为引人注目的是,各地区在社会普遍发展的同时,相互交流也日趋密切。新涌现的社会上层们为了获取远方珍稀物品和神圣知识、宣示自己超越本地民众的特殊能力,努力开展远距离交流,形成链接各主要文化区的远距离交流网。交流内容主要是原始宇宙观、天文历法、高级物品制作技术、丧葬和祭祀礼仪等当时最先进的文化精粹。

彩陶之美、美玉之灵、斧钺之威、仪式之礼,广为传播。这样的交流使各地区成为共享文化精粹的共同体,即“最初的中国”,正是此后多民族统一国家的最初雏形,孕育出中华文明统一性的最初基因。中华文明汇聚“多元”为“一体”的进程由此开启。

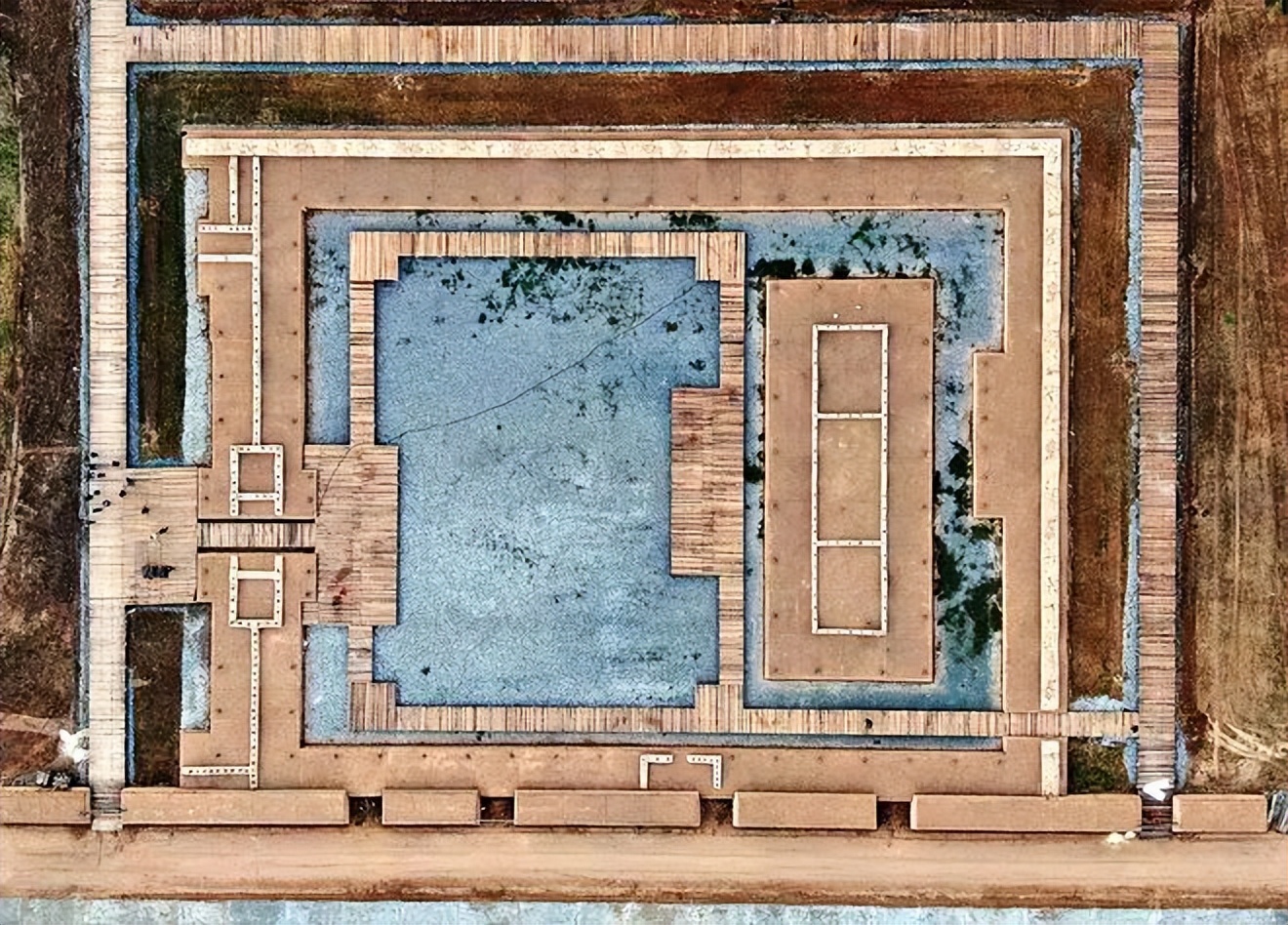

距今5000多年,良渚文化在环太湖地区崛起,出现内外城面积约600万平方米的超大规模都邑、调节面积110平方千米的大型农田水利设施、被称作“王陵”的高等级墓地、标志王权和军权的豪华玉钺和蕴含“天极宇宙观”信仰的成套玉礼器,这标志着经济、政治和文化的高度发展、系统化宗教的形成和早期国家的建立,成为中华文明形成的重要标志。

良渚文化是“最初的中国”这一文化共同体形成后的第一个灿烂结晶,是融合式发展结出的第一个硕果。良渚文化在多元互动中兼收并蓄,以包容性推动经济、制度和文化的创新发展,为“最初的中国”的后续发展提供了范例。

2024年7月4日拍摄的杭州良渚古城遗址公园南城墙遗址展示点(无人机照片)。新华社记者 江汉 摄

大一统理想的形成和

实践催生早期王朝和“文明型国家”

良渚文化时期渐趋成熟的世俗权力与宗教权力相互促进的道路被继承和发展,“钦若昊天”与“克明俊德”并重,成为各地区领导者努力探索的发展道路。

与文献中尧舜活动中心契合的晋南地区,陶寺文化蓬勃发展,以面积约300万平方米的陶寺遗址为都邑,完成早期国家的构建。《尚书·尧典》中“协和万邦”和“光被四表”的记载,或许正是以陶寺领导者的真实政治实践为背景的追述。“最初的中国”形成之初孕育的“统一性”基因,至此发展为政治理想,并被付诸实践。

距今约3800年至3500年,很可能对应夏王朝的二里头文化在洛阳盆地勃兴,继续实践“协和万邦”的政治理念,完成了具有划时代意义的、中国历史上第一个王朝的构建。

考古证据与文献记载的契合,让我们有理由相信,高居二里头遗址宫殿中的王者,具有胸怀天下的政治理想,并以最强大的文化中心的地位,在甚至超出九州的地理范围内施展政治、经济和军事手段,获取资源、推广礼仪。“最初的中国”进入核心文化引领的新阶段,中华文明的统一性开始深入人心。

河南洛阳偃师二里头考古遗址公园。图源:国家文物局

夏商文化一脉相承。商人信仰体系中至高无上的“帝”,正是天极之神演变而来。《诗经·商颂·殷武》云:“商邑翼翼,四方之极”,以天极比喻商的都邑在天下四方中的核心地位。商人称其都邑为“中商”,将周边地区分为东、西、南、北“四土”,建立“内服”和“外服”体系,“天下政治观”被落实为具体的政治制度。

距今约3100年,完成克商大业的周人,以“天”取代商人的“帝”。天是否赋予君主治理天下的“大命”,只有一个标准,就是他是否有“德”,而德最核心的内容,是“保民”。闪烁着如此温暖的人文光辉的新政治思想,标志着宗教性的“天下政治观”的人文化、“天人合一”信仰的道德化。在此基础上,周人以极具创新性的宗法分封制,完成了领先于世界文明的广域多元国家的构建,奠定了绵延至今的“大一统”政治传统,完成了“文明型国家”的构建。

追溯文脉,为人类文明

新形态实践提供理论支撑

考古探源清晰揭示,我们的文明在距今5000多年前,就形成了多元一体的文明共同体。在距今4000年前后,由“天极宇宙观”发展出“天下政治观”,开始了对广域、多元、一统的“文明型国家”的创新性政治构想,由此激发的政治实践,充满包容性与和平性,闪耀着天人合一、以民为本、家国一体、多元一统、协和万邦的中国智慧。以世界文明的视角观察,唯有中华文明的形成如此气势恢宏,在覆盖长江、黄河及辽河流域的面积近300万平方公里的“最初的中国”的范围内、以“多元一体”的形式展开。中华文明起源和形成历程中开辟的独特道路,以及在此历程中孕育的突出特性和深远文脉,是中国何以成为中国的根源。

“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?”习近平总书记一语道出中华民族的自信之源。站在新百年起点的中国共产党,以“中国式现代化”为奋斗目标,提出“创造人类文明新形态”的宏愿,这样的自信,正是建立在源远流长、博大精深之中华文明的深厚根基之上。在中国考古学的新百年的起点,广大考古工作者应牢记习近平总书记的嘱托,深化“中华文明探源工程”和“考古中国”项目的各项研究,建立中国特色、中国风格、中国气派的文明研究学科体系、学术体系、话语体系;追溯文明根脉,为建设人类文明新形态的实践提供有力理论支撑。

【本文来源于人民出版社出版的《何以中国:历史逻辑与现实建构》,因篇幅限制,有所删减】

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论