11

拔剑,迎接新的挑战

1、开眼看世界

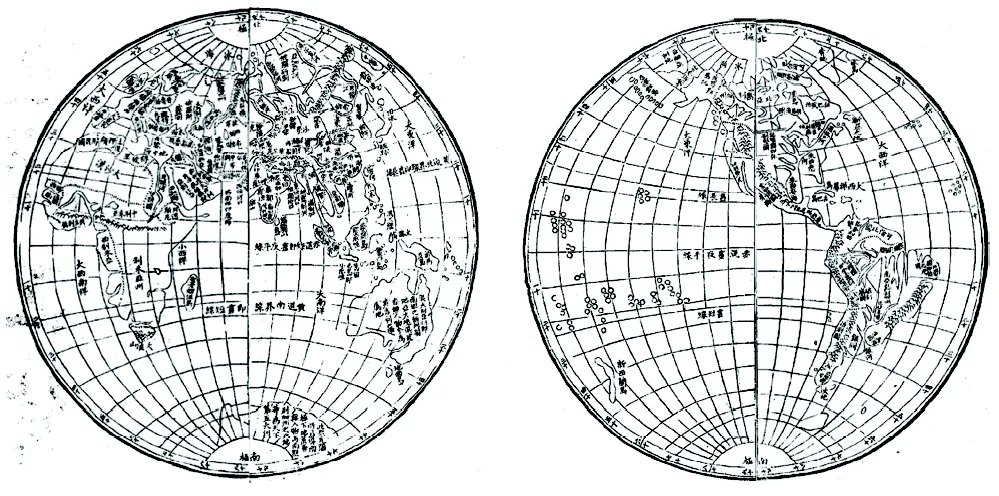

鸦片战争轰开了中国的大门,在硝烟中,林则徐、徐继畬、魏源等有识之士,率先穿破浓雾,看到截然不同的西方世界。林则徐费尽心思收集了《四洲志》,并交付给好友魏源,后来我们都看到了,《海国图志》洋洋八十万余言,配图百余幅——那是19世纪中叶中国乃至东亚内容最丰富的世界知识百科全书。

也正是在这本书里,魏源说,我们应当“师夷长技以制夷”。

(《海国图志》所绘地图)

2、努力学习的洋务运动

19世纪60-90年代,率先践行“师夷长技以制夷”的,是一批朝廷高级官员——洋务派。在洋务运动的倡导下,中国有了新式学堂,初步构建起学科体系,1898年开设的京师大学堂,就是今天北京大学的前身;有了第一份中国人自己主持的近代报刊《澳门新闻纸》;至今仍为中文出版界栋梁的商务印书馆和中华书局也在此时成立……一旦近代化的机棙转动,转型就只是时间问题。

(张之洞在自己奏准开建的京汉铁路列车上)

3、留着辫子就一定保守吗?

晚清新一代知识分子可以分成两种,一是由士大夫营垒分化而出,一则由新文化培育而成。前者从旧文化中苏醒而来,看到了西方的先进,而仍然与传统文化藕断丝连,以冯桂芬、王韬等为代表;后者很早就在学堂或留学时系统接触资本主义新文化,与传统的羁绊不深,以何启、胡礼垣、容闳等为代表。

他们带着西化的知识结构,投身到救亡图存的浪潮之中。

4、要学,就学个天翻地覆

即使在船坚利炮的威胁中,中国学习西方的过程也依然是无比艰难的——但与两千余年不断深化复杂的社会发展相比,已经可以算是“突飞猛进”了。

一开始,洋务派仍然借助“体用之辨”,扬言“中学为体,西学为用”;此后,维新派向制度下手,将君主立宪制包裹在托古改制的“传统”之中;最后,革命派掀起了一波了一波浪潮——辛亥革命后,无论袁世凯等做出多少复辟的努力,往往都只是昙花一现。

(秋瑾)

5、从头到脚的解放

“解放”不只是一个抽象的宣言,更体现在社会生活的方方面面。电灯、自来水等开始走进中国人的日常生活,而当现代物质文明渗入中国人生活之后, 必将引起风尚的变更。

此外,革命还带来了身体的解放——男人剪掉长辫,告别“留发不留头”的时代;曾经折磨中国女人千余年的“缠足”,在社会层面开始有所松动,一层一层束缚,由内而外地解开。

6、新的信仰已经诞生

但这些都不够。辛亥革命的果实被军阀窃取,打倒一个昏聩的皇朝,却换来一个黑暗的民国。中国人的觉醒还没完成,思想启蒙迫在眉睫。于是,新文化运动勃然而兴。陈独秀、李大钊等高举民主与科学大旗,在众多的领域内掀起了思想解放的浪涛。中国20世纪最伟大的作家鲁迅,成为中国人的精神脊梁。

此后,马克思主义的曙光随着俄国社会主义革命的炮火传入中国。

(沈嘉蔚《北大钟声》)

美哉我少年中国,与天不老!

观点资料参考:《中华文明五千年》 冯天瑜 著

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论