当我们说“中华上下五千年”时,是从哪个时间点、哪个社群、哪片文明开始说起的呢?

在距今六七千年至三四千年间,人类栖息的地球发生了伟大的事变——西亚的两河流域,北非的尼罗河流域,南亚的印度河流域、恒河流域,东亚的黄河流域、长江流域,先后涌现出一批独立创制文字和金属工具的人群。

至此,人类终于走出长达百万年的蒙昧时代和长达万年的野蛮时代,跨入文明的门槛,赢得历史进程的加速度。

雪山在那里

,赞10万+

视频转载自视频号:雪山在那里。仅作宣传推荐,部分内容值得商榷,视频解说不代表平台观点,但仍不失为一则精彩的短视频,推荐观赏。

在此后数千年间,诸文明民族创造的文明,生灭消长、此伏彼起,唯有东亚大陆崛起的那一支文明——中华文明,一路坎坷跌宕而又延绵生发,始终未曾中绝,成为世界史上“连续性文明”的典范,与那些时有中断的“突破性文明”迥然有别。

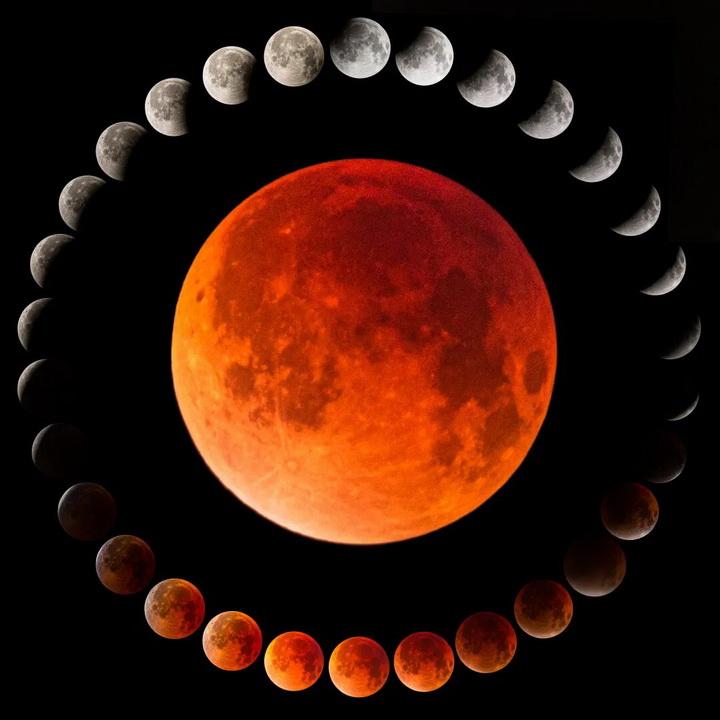

当我们看到熊猫时,会想起几千年前蚩尤正骑着它的祖先,与黄帝一决高下;写下横竖撇捺时,会想起兽骨龟甲上刀刻斧凿的文字,记录着业已静寂的问卜与祷告……当我们高兴时,我们说“人生得意须尽欢”;失意了,难免“对酒当歌”,叹“去日苦多”;而寓居外地时,也总抬头望夜空,喃喃一句“月是故乡明”。这就是“连续性”。这就是中华文明,我们的文明。

我们生来就怀抱着沉重而灿烂的遗产,萦绕在历史的余音中,总觉得我们明白无疑地“拥有”这片文明——事实上,诸多重要线索正在从我们手边溜走。

我们能抓住什么、应该抓住什么?

01

1、“文明”题解

一言以蔽之,“人类化”和“自然的人化”。《易传》所谓“观乎人文,以化成天下”,说的就是使天然世界成为人文世界的过程。

2、什么是“中华文明”?

文明在创制过程中展示出强烈的地域性。中华文明是指在“中国”这片土地上滋养起来的文明。从先秦乃至明清,“中国”的概念随着王朝辖域的不断演化而改变,但“守中”之道从未更迭。这不仅是地理学的中心意识,更是文化学的中心意识。

3、什么样的水土养出了“中华文明”?

中国地处东亚,大海、沙漠、高山共同围护,与外部世界相对隔离;视其内部,腹里纵深、回旋天地开阔、地形气候条件繁复,为文明多样发展、文明中心转移提供条件。基于此,中华文明诞生了农耕与游牧两种经济生活。农耕文明与游牧文明之间的冲突与融合是中国乃至世界古代史的一大主题。中国历代王朝的东西对峙、南北冲突,很多都与之相关。

与中国人从事聚族而居的农耕生活有关,中国氏族社会血缘纽带的解体并不充分,宗法制搭建之后不断加强,深深扎入中国的社会结构里,直到今天。

(莫高窟壁画上的狩猎场景)

4、近代中华文明是否已然断裂了?

与其说断裂,不如说中华文明在近代面对一种截然不同于古代的国际环境,也因此而获得一个全新的参照系,层级累加的文明资源,经由整合之后,又焕发出新的活力。

5、理解中华文明的几个关键词

围绕着农耕文明与宗法制结构,“人文传统、伦理中心、尊君重民”构成中华文明特质,经济基础与上层建筑共同赋予其延绵韧性。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

共0条评论